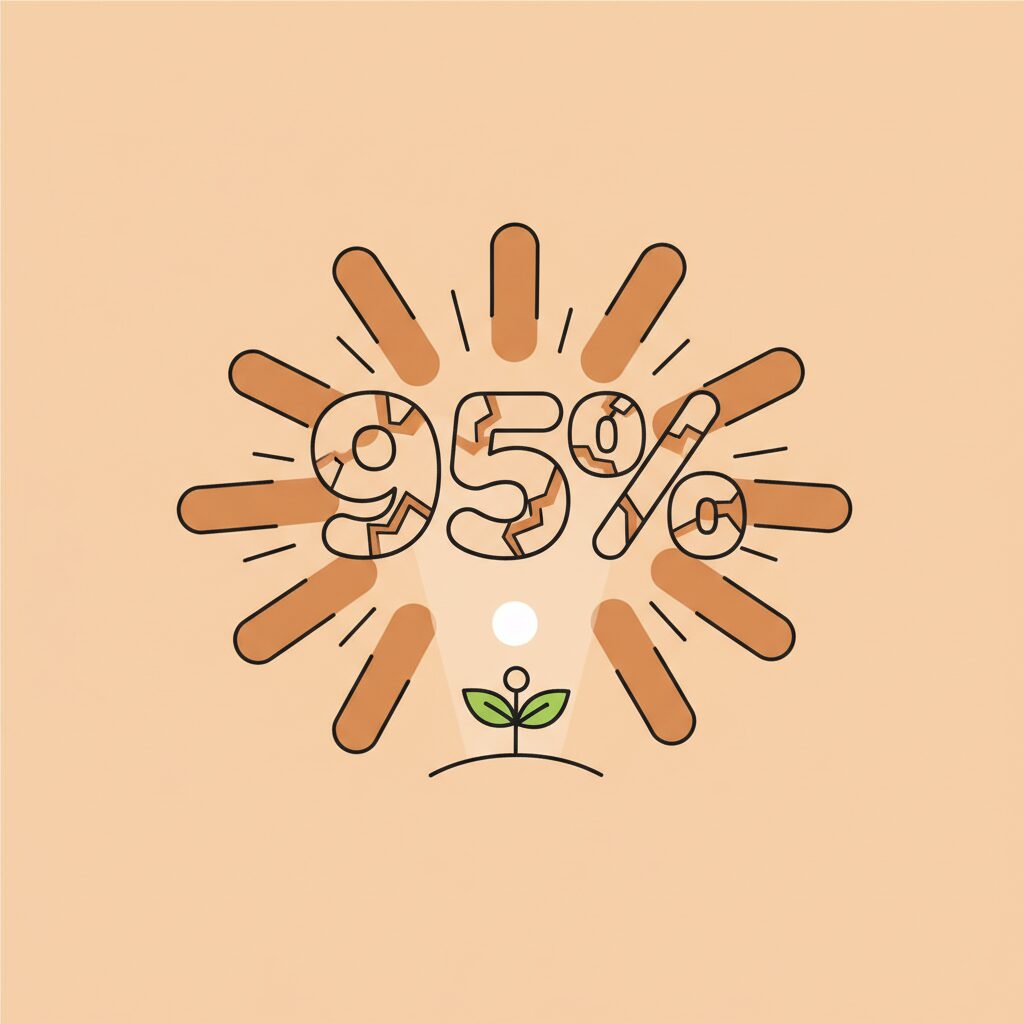

Baru-baru ini laporan MIT menggemparkan dunia bisnis: 95% uji coba AI generatif di perusahaan besar berhenti di tengah jalan. Tapi sebagai orang tua, justru di sinilah kita perlu berhenti sejenak. Bayangkan anak-anak kita tumbuh di era di mana teknologi seperti ini menjadi udara sehari-hari. Apa yang salah? Dan bagaimana kita bisa menghindari jebakan yang sama saat memandu tumbuh kembang mereka?

Mengapa Segitiga Bermuda AI Menenggelamkan Perusahaan?

Inisiatif NANDA MIT baru-baru ini mengungkap kenyataan pahit lewat studi The GenAI Divide: State of AI in Business 2025. Dari 300 uji coba AI yang dianalisis—mulai dari sistem chatbot hingga asisten virtual—hanya 5% yang benar-benar meningkatkan pendapatan secara signifikan. Sisanya terjebak dalam pilot purgatory (masa uji coba tak berujung): diujicoba, lalu menguap tanpa jejak. Mengapa?

Menurut Aditya Challapally, peneliti utama laporan ini, masalah utamanya adalah “jurang pembelajaran” antara alat AI dan proses bisnis yang sudah ada. Perusahaan seperti Maersk sukses mengurangi waktu bongkar muat kapal 30% karena memperbaiki dokumen pengiriman dulu sebelum memakai AI. Tapi banyak e-commerce justru menumpuk chatbot di atas layanan pelanggan yang kacau—hasilnya? Frustrasi untuk pelanggan dan staf. Mirip seperti memaksakan alat pemotong kue canggih pada adonan yang belum jadi. Laporan lengkap MIT ini mengingatkan: teknologi terbaik pun gagal jika fondasinya rapuh.

Kesalahan yang Sama Mengintai di Rumah Tangga

Bisnis besar bukan satu-satunya yang terjebak dalam Segitiga Bermuda AI. Sebagai orang tua, kita juga sering tergoda membeli gadget edukasi atau aplikasi AI terbaru untuk anak, seolah itu kunci sukses masa depan. Tapi seperti yang disorot studi MIT: memaksakan AI ke proses yang bermasalah hanya menambah kekacauan. Bayangkan mengandalkan app pengingat tugas sekolah saat anak belum paham konsep mengatur waktu. Hasilnya? Ketergantungan tanpa pemahaman.

Di sini, jurang pembelajaran itu nyata. Anak mungkin bisa menjawab kuis matematika berkat alat AI, tapi tidak mengerti mengapa jawabannya benar. Alih-alih membangun kepercayaan diri, kita malah menciptakan jurang antara “bisa menggunakan” dan “paham dasar”. Seperti perusahaan yang gagal karena membangun sistem proprietary sendirian, kita kadang lupa: tidak perlu jadi ahli teknologi dari nol. Kolaborasi dengan alat teruji—sambil tetap memegang kendali—justru lebih bijak.

5% yang Berhasil: Filosofi untuk Dunia Orang Tua

Apa yang dilakukan oleh 5% proyek AI yang sukses? Studi MIT menunjukkan tiga prinsip sederhana. Pertama: perbaiki proses dasar dulu. Seperti Maersk yang menyederhanakan alur kerja pengiriman sebelum adopsi AI. Kedua: jangan berenang sendirian. Perusahaan keuangan yang membangun engine AI isolatif sering kolaps, sementara yang bermitra dengan platform teruji lebih stabil. Ketiga: pastikan respons relevan—bukan hanya cepat, tapi bernilai.

Bagaimana ini berlaku untuk kita? Fondasi dasar anak harus kuat. Ajarkan mereka menyelesaikan masalah sederhana tanpa gadget dulu, seperti menghitung kembalian dengan uang tunai. Jangan takut memanfaatkan alat yang sudah teruji (misal aplikasi membaca bergambar), tapi tetap dampingi dengan diskusi: “Bagaimana kamu bisa menjelaskan cerita ini tanpa bantuan app?”. Dan selalu prioritaskan relevansi: apakah alat ini menambah pengalaman belajar, atau malah mengambil alih rasa ingin tahu alami mereka? Ingat, kemenangan bukan diukur dari seberapa canggih gadget-nya, tapi seberapa dalam anak menyerap pelajarannya.

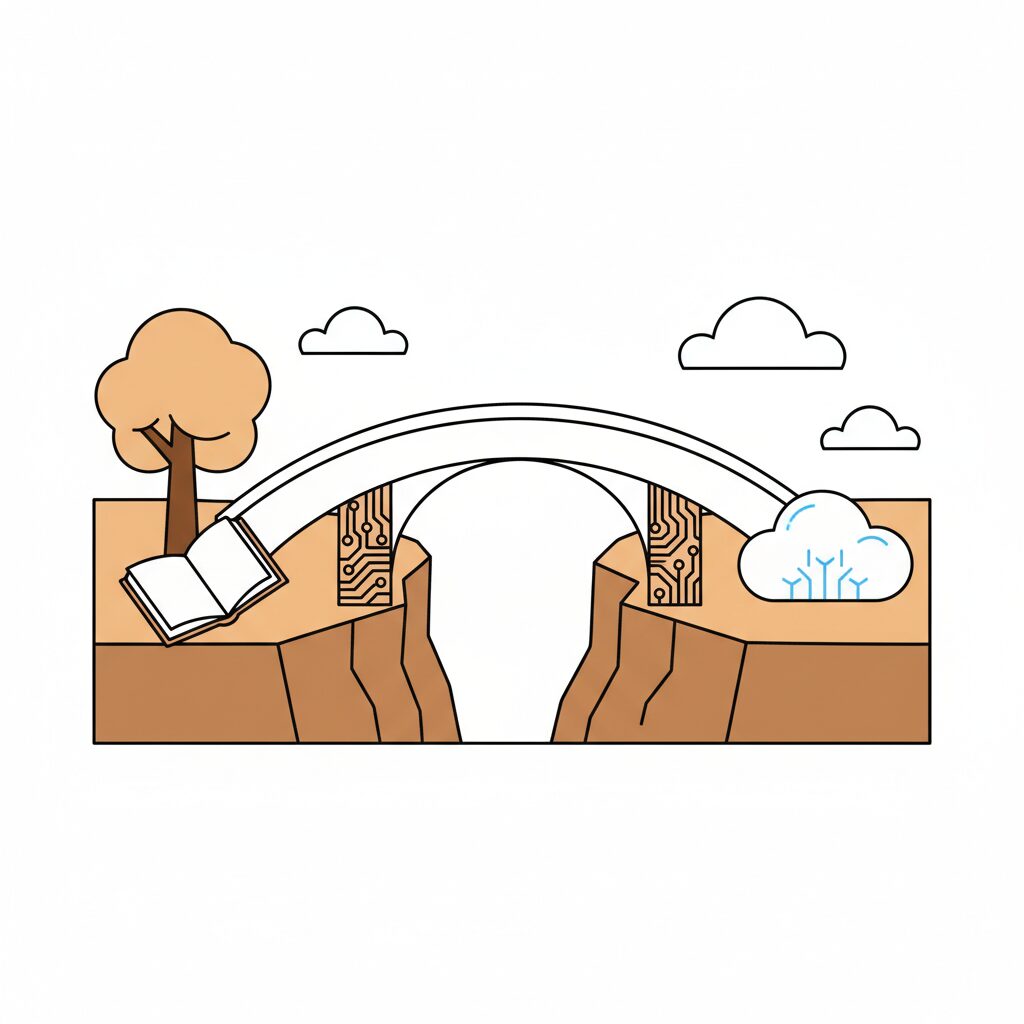

Menjembatani Jurang untuk Generasi Depan

Laporan MIT ini bukanlah kabar buruk—justru katalis untuk refleksi. Jurang AI yang memisahkan perusahaan sukses dan gagal mirip dengan jurang literasi digital yang mungkin kita ciptakan untuk anak: antara sekadar menggesek layar versus benar-benar paham teknologi. Kuncinya? Jadikan AI sebagai pemandu, bukan pengemudi. Saat anak penasaran dengan hewan laut, biarkan mereka tanya ke app AI—tapi lanjutkan dengan kunjungan ke akuarium atau gambar sederhana. Proses bertanya, bereksperimen, dan mencari jawaban itu sendiri yang membangun fondasi kritis.

Satu langkah praktis: ciptakan zona bebas AI sehari-hari. Seperti permainan kata di meja makan sambil menikmati kimchi versi keluarga kami—sedikit pedas, penuh kehangatan—atau eksplorasi taman kota hanya dengan kompas dan peta kertas. Di sini, anak belajar bahwa solusi terbaik sering datang dari mengamati, berdiskusi, dan mencoba. Bukan dari instant answer. Seperti bisnis yang sukses, kita membangun resiliensi lewat proses bertahap—bukan sihir instan. Tanyakan pada diri sendiri: “Apakah kali ini AI memperkaya interaksi kami, atau justru menggantikan kesempatan berbagi cerita?”

Di Balik Angka 95%, Ada Kesempatan untuk Bersyukur

Membaca laporan MIT yang mengejutkan ini, justru membuat saya tersenyum. Angka 95% kegagalan bukan tentang teknologi yang harus ditakuti, tapi tentang kesabaran yang perlu dihargai. Di tengah gejolak inovasi, kita masih punya kekuatan paling primitif: kehadiran manusia. Saat kita duduk bersama anak, mendengarkan mereka bercerita tentang hari yang penuh cahaya—atau bahkan hujan—tanpa satu notifikasi pun mengganggu, di sinilah kita meletakkan batu pertama fondasi digital yang sehat.

Kesuksesan itu sederhana: 5% bisnis yang bertahan tidak lantas jadi raksasa teknologi, tapi mereka yang mengerti “AI adalah alat, bukan guru”. Kita pun demikian. Setiap kali kita memilih bermain bola di halaman daripada membuka app interaktif, atau mendiskusikan mimpi anak sambil menikmati jajanan kaki lima—kita sedang membangun keterampilan yang tidak akan pernah ketinggalan zaman: rasa ingin tahu yang tulus, keberanian mencoba, dan kepercayaan pada diri sendiri. Jurang yang lebar ini? Kita jembatani dengan hal-hal kecil yang selalu kita miliki: waktu, kesabaran, senyuman yang tulus, seperti fondasi kokoh yang kita bangun satu batu demi satu batu.

Source: Bots gone bust? Escaping GenAI Bermuda Triangle, The Hindu Business Line, 2025/08/31 11:01:57

Latest Posts