さわやかな秋風が頬を撫でる季節。公園で落ち葉拾いをしながら、ふと考えました。「私たちが捨てたペットボトルは、500年後も分解されずに残っているかも」。テクノロジーはこの課題をどう変えるのか?農業から電力網まで、AIとビッグデータが編み出す持続可能なソリューションの話を、親子の日常にひも解いてみましょう。

畑のデジタルツインが教えてくれるのは、どんな未来?

2025年、大規模農場の40%が導入すると言われる『デジタルツイン』。畑の双子のような仮想空間でAIが水や肥料の最適化をシミュレーションする技術です。まるで旅行の行程表を作るように、GPSデータで野菜の成長を予測する姿は、娘がアリの観察日記をつける姿とどこか重なりますね。

調べてみると(Forbes記事)、これが資源使用量を大幅に削減し、地球に優しい農業を可能にするとか。夕食のトマトが「AIてきに育ったんだって!」って教えたら、子どもはどんな表情をするかな?「この夏野菜、雲の動きを分析して水やりしてたんだよ」なんて会話、うちの子は目をキラキラさせるんです。

週末に花の成長記録ノートを作ってみよう!毎日撮った写真を並べて、AIがどう野菜を観察するか想像するのも楽しいですね。

AIが電気の無駄遣いを優しく注意してくれる?

一方で、私たちの家庭でも同様の技術が活躍しています。家庭用蓄電池が電力会社と会話する時代が来ているんです。AIが天気予報と電力消費を分析し、太陽光発電の多い時間に洗濯機を回すよう提案してくれる技術。世界経済フォーラム(WEF記事)が指摘するように、これが電力網の負荷を減らす重要な鍵に。

近い将来、「リビングの電気、つけっぱなしだよ」とAIが教えてくれる日が来るかも?子どもと一緒に『家中の電気調査隊』を結成して、無駄遣いスポットを探す冒険に出かけてみては。蛍光灯を見上げながら「この明かり、風力発電から来てるかもね」と話すだけで、SDGsがぐっと身近になりますよ。日本にもある『もったいない』の精神が、最新テクノロジーと融合する瞬間ですね。

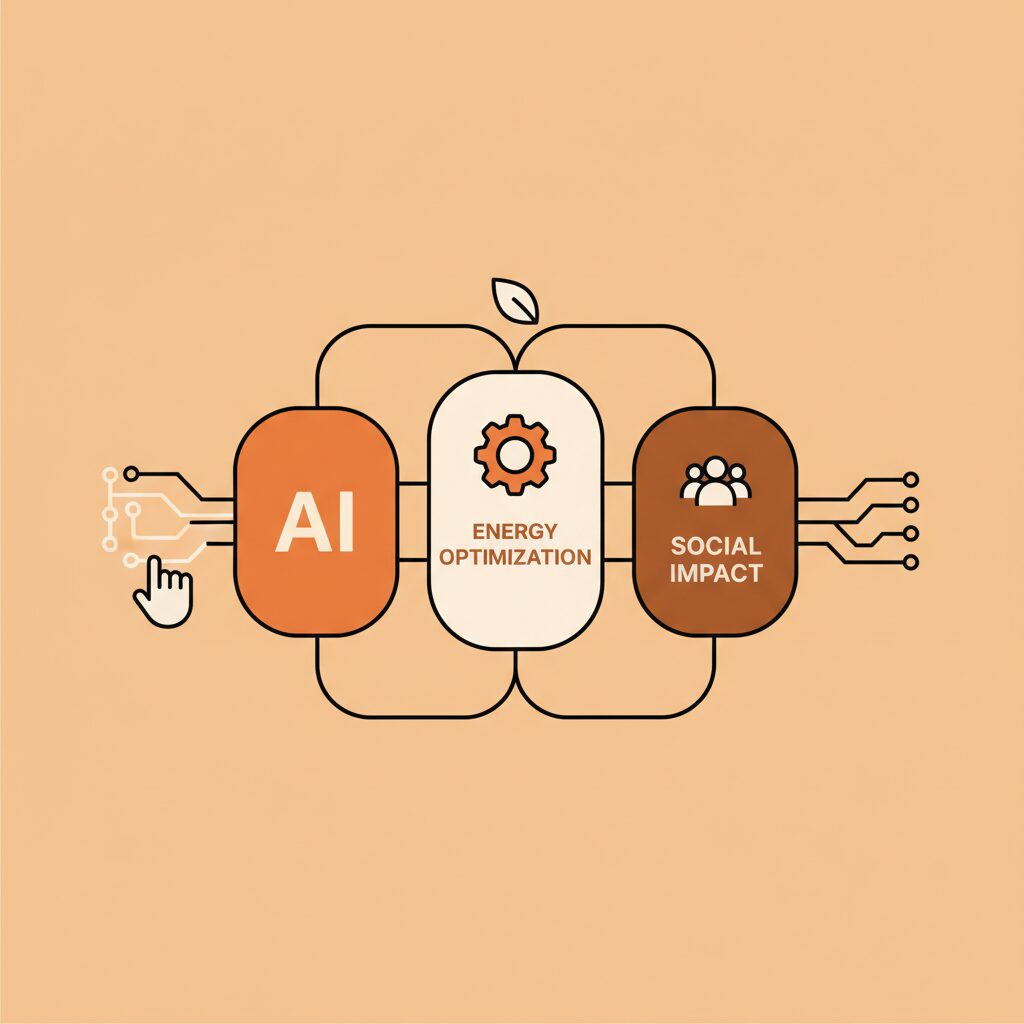

テクノロジーと人類の知恵が手をつなぐ:どう実現する?

この考え方を家庭に応用すると、研究論文(Journal of Big Data)が明らかにした『責任あるAI開発』『エネルギー最適化』『社会経済的影響』という3本柱が身近に感じられます。大きな課題は政府や企業だけに任せず、電気自動車を選ぶような小さな選択の積み重ねが未来を作るのです。

子どもに伝えたいのは、技術そのものより『困っている地球を助けたい』という人間の思い。昨日公園で拾ったこのどんぐり、見て。「AIがこの木を守る手伝いをしてるんだよ」と話すと、娘は「じゃあどんぐりさんもAIにありがとうって言わなきゃ!」って。そんな会話が、明日のイノベーションの種になるかもしれません。

「もしAIロボットが1台だけ家に来るとしたら、地球のために何を手伝わせる?」子どもの「公園のゴミを全部集めてきれいにする!」という答えに、ハッとさせられるかもしれませんよ。

持続可能な未来への子育てコンパス:どう活かす?

テクノロジーは銀の弾丸ではないけれど、持続可能な未来への確かな希望の光です。デジタルツインが教えてくれるのは、目に見えないデータの後ろに、本物の畑での太陽の動きがあり、雨水の流れがあるということ。そんな星空を見上げながら、こんな風に話してみませんか?

『明日も同じように星が見えるために、今日できること』。スーパーのレジ袋を断る小さな選択も、AIが描くサステナブルな未来の絵の具の1つになる。この小さな選択が、10年後に子どもたちが歩む空気を変えるのです。公園で拾ったどんぐりがやがて大木になるように、今日の選択が明日の森を育てる──そんな視点でテクノロジーと向き合えば、きっと子どもたちの未来はもっとカラフルに輝くはずです。